对于雪马诗歌创作的走向和流变,我应该是个贯穿始终的见证者。

(雪马诗集《雪马的诗》,2006年11月由作家出版社出版。)

那一年,我在湖南省作协编一本当时还鲜为人知的杂志,雪马却带着他的几首过于纯洁的诗歌来了。那些诗歌当时让我感觉到就像一串葡萄,上面还挂着午夜和清晨洒下的滴滴露珠,晶莹剔透。有点遗憾的是,这些葡萄还没有到采撷的季节,就被雪马迫不及待地摘了下来。雪马摘下这些还有些青涩的葡萄当然是用来心灵解渴和精神充饥的,可我还是选发了其中的一首。我发了那首诗的理由仅仅就是源于上面的那些纯洁透明的露珠。沾着露珠的诗歌更应该得到呵护。

然后,我就开始经意或不经意地看着雪马在一座诗歌的庄园里精耕细作,眺望他的庄园里长出一片片高高矮矮的植物。这些植物中有树木花朵,也有藤蔓和杂草。不过,不管是什么样的植物,雪马总是会打开园门让我进去走一走看一看,他似乎一点也不担心一点也不害怕我会踩坏了它们或将其连根拔除。

而事实上,在雪马的诗歌庄园里,我的确也有些横冲直撞。每次,雪马将几首或更多的诗歌拿给我看后,我基本上是不跟他说好的一面的,尽管我也知道他的诗歌正在一点一点地趋于成熟,但我就是不说。我觉得说了就是废话,我相信雪马一定能看到也更看重他诗歌庄园里的那些花红叶绿,但花红叶绿间的杂草却往往会被忽略。园里进了这么个不会赏花观景的游客,应该是件令人生厌的事情,可雪马却每次都并没因此而对我闭门谢客。他依然一次次将他的诗歌拿给我这个既不写诗也不懂诗的朋友看,看完了我们就喝酒抽烟,然后他就等着听我胡说八道,好像听一个不懂诗歌的朋友对其诗歌胡言乱语也是件非常有趣的事儿。

二

雪马后来的诗歌风格的形成是有其文化脉络和精神追求的。

一个人的文化心理和精神向度往往与其对某种事物的界定和选择有着必然的勾连和影响。

雪马给我的感觉就是率真自负而又天马行空。

跟雪马在一起,经常听到他直言不讳地谈到一些诗人和诗歌现象,而且基本上都是持否定态度的。如果他仅仅是个人情绪上的否定,固然就是一种轻狂了。可他不是这样,他会用种种诗歌事实来验证他的观点。中国当代诗歌普遍的矫情和诗歌内在力量的疲软,让雪马总是处于一种悲愤的状态中。

而诗歌生命的旺盛与衰竭,鲜活与枯萎,又并非某些主义某种旗帜的空洞说教可以定论的。这就需要一批诗歌先验者。雪马固然是这个先验群体之一。他先验的过程其实也就是孤寂与困惑的历程。

这种孤寂和困惑就像被拦截后静止的水,一旦决堤就会发出狂啸,就会泥沙俱下地一路奔腾。雪马在这种由诗歌的止水和浑水蓄积的精神迷惑中,一边从事着他对选定的一种诗歌事实的实践,一边又牢骚满腹地抗争当下诗歌现实。世界在他眼里似乎只有诗歌,世界给予他的任何障碍和不洁,他都渴望用诗歌来清理和清洗。这种对于诗歌的虔诚当然会令人振奋,但同时也由于过多的纯粹个人化的诗歌理念占据了诗人内心太多的空间,而使诗人对于世界更多合理存在和不合理存在的事实缺少了一种包容。这是一个诗人的善良和单纯凝成的对于诗歌以外的众多事物的文化认知和心理定势。也正是这样一种率真、单纯、狂傲地认知世界的心态,导致雪马诗歌风格的嬗变。如果将雪马后来的诗歌仅仅简单地划分为另类、前卫,我认为那是对雪马诗歌的一种误读。

三

雪马诗歌最可贵之处是坦诚率真的人性回归和对这种回归人性的诗意表述中彰显出来的鲜活语境与理性沉淀。

一个真性情的诗人,就像一道自然的山水,展现出来的便是原初的峰峦与柔绵、坚韧与流淌,是山就是山,是水就是水,抑或山中有水,水中有山,山水交融,相互吸纳。

雪马的真性情亦铸就了他要情不自禁地对这个世界作最真切的诗性表述,这种表述有厌恶愤怒、困惑迷惘,也有深情缠绵、畅快豪迈。就像山的轮廓,水的柔软,一点也不遮蔽,一点也不隐涩,一种完全的自然情状的呈现。“杀死一个人/比杀死一头猪/要容易得多/杀猪要出栏/还要磨刀/而杀人有时一句/随口溜出的脏话/就可以致命”。(《杀死一个人》)这是一首解剖人的脆弱和残忍的文化劣根性的短诗。而在《我可以再进去吗》这首短诗里,诗人对这个世界的种种困惑却是那么无助,只有母亲的胸腹才是其逃遁的最后唯一净土和圣地:“我可以再到/你的胎盘上/酣睡一下吗/妈妈,我知道/你已经老了/也会很痛的/可我活着好累/还不想窒息呢”这样的诗所触及的,难道不是一个社会群体的人生体验和永恒情思吗?

表达这种对人生的无奈和忧伤的心态,雪马还是喜欢选择自然物象和生理的碰撞来呈现他的这样一种心理体验:“我的牙齿/老想咬破些什么/咬去了光明的皮/咬掉了黑暗的肉/世界在我的嘴里/只剩下一副空骨架……”(《牙齿总想咬点什么》)“白的光切割着我/黑的光切割着我/五颜六色的光切割着我/我走不出光/光在我的肉里/光在我的骨里/光的上下面/还涂满了忧郁的盐”(《我高兴不起来》)。

由于是极端个人化的体验和对这种体验极端个人化的表述和阐释,雪马的一些诗显得客观而又偏激,这种客观而又偏激的表述又让我们顿悟到一种哲思和人文。比如《月亮吃人》:“月亮照着吃饱了饭的人/月亮照着吃不饱饭的人/月亮照着很想吃饭的人/月亮照着不想吃饭的人/月亮照着不能吃饭的人/月亮照着不想吃饭的人/月亮照着照着/只能照吃不了饭的人”。

如果只停留在纯个体情绪上的渲染,难免会流于浅俗。雪马的部分诗歌虽然有这种对个人情绪的强化倾向,但更多的诗歌却蕴含着一种思辨色彩和精神关照:“我所见到的蝴蝶/是没有骨头的/倒有易碎的肉/从花的世界里,它们/探出带尖嘴的头/告诉你:这个是有毒的/那个才是香的/其实飞到天空/它们也是有骨的/只是骨长在飞里。”(《我所见到的蝴蝶》)诗人借助虽是“蝴蝶”这一美丽的意象,道出的却是人类精神本质的优劣,更重要的是一种文化指向和精神指向。

四

自五年前在湖南省作协与雪马相识,雪马诗歌的渐趋成熟令我愕然又欣然。从陆陆续续读到的雪马诗歌中,我明显感知到他在创作上刻意追求一种纯个体的诗性表达。他的诗歌不仅精短,而且语词都简单,可这正好凸显出了他诗歌语体的张力,内敛而又外扬,像悬崖上的树木,比起那些人为造就的林木更多了一种疏离而独立的个性、鲜活与坚韧的魅力。

如果仅仅以诗歌的语境和语意来界定一位诗人的创作个性,那还只是诗歌的衣钵。在雪马那里,更重要的是,雪马还任其性格的肆意放逐,让人性的光芒与锐气直接还原成一种诗性的灵光。

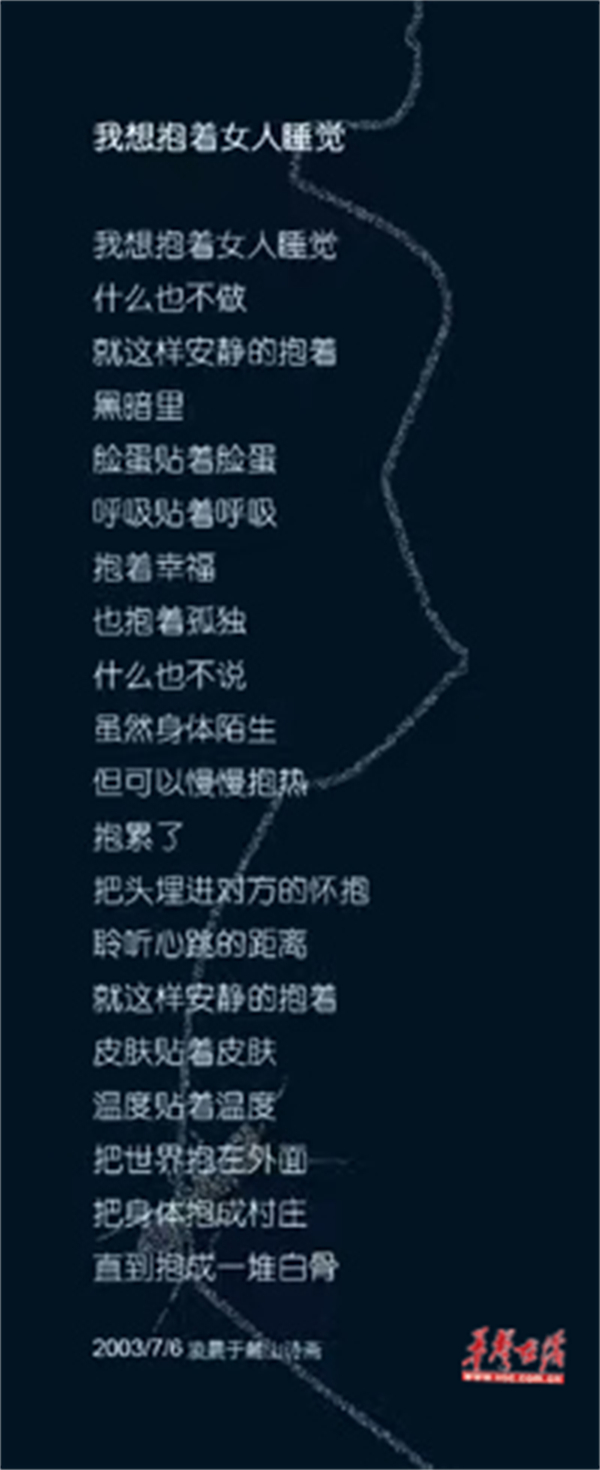

文学的“性”元素,早已不再是个新奇的论点。但以诗歌这样一种文学载体来承载“性”的虚实善恶,以及性的物质表象与精神迷宫,雪马应该算得上中国诗坛的一个特立独行者。现在有一种说法,说雪马的诗歌是“性诗歌”,我不太苟同。用一种题材领域来过早地界定一位诗人的创作主旨,我总认为这是一种认识上的偏颇。雪马写“性”,只是他的诗歌借助“性”这一题材“禁区”打开了一道闭锁的人性之门,让我们透过他诗歌中的“性”元素窥视到一位诗人对欲望的层层撕剥,和这种撕剥过程中肉体与精神的双重疼痛和忧伤。人一旦还原,美丑善恶就完全趋于一种物质意义与物质层面了。在这一层面上的人性,或者说在这一物质意义上的“性”,就有了它的双重属性:一种是纯个体化的肉欲,另一种就是被社会所钳制的精神意淫。而传统的道德,在雪马的世界里早已退位成了一种精神伪道具。

“黑夜里我触摸到坚硬的物体/并饶有兴味地把玩/让它滑入疲软/世界在这一瞬间/突然收回了沉重/遂遁入黑暗/我交出了思想、心事/乃至叹息、忧郁/留下幻想、趣味/来完成一次/短暂的自娱自乐/直至意淫尽释/我的骨骼空洞洞/鼓满了夜色/躯体某个部位/再次陷入琐碎的坚硬过程”。(《黑夜里我触摸到坚硬的物体》)这首诗显然也是写“性”的,但我们不难洞察到雪马对人的肉欲与精神颓废的深度解剖,在这诗性的描摹里,性的欲望的畸形释放更是精神饥渴的深度重压。

像这种客观彰显人性的本原与深层困惑的诗歌,《活着多么好》《女人》等诗都有较深刻的开掘。这些诗都是在写“性”,但写得都很严肃,很有深度和内涵。如果说写“性”就是另类,就是前卫,那是对另类和前卫的一种莫大的误读。我理解的另类和前卫并不仅仅是一种简单的文本,而是一种对某种事物更高境界的认知审视和思辨拷问,否则就是哗众取宠,甚至是扼杀。“性”与人类宇宙有着地老天荒的文化勾连。如果将“性”仅仅还原为纯生理的“性”元素,这显然只是诗人的“份内事”之一,更重要的是将“性”的本原性和社会性一起复活,让它正常而自由地在这个世界上走来走去。所以,我在为雪马诗歌从风格到内涵渐趋成熟中不难见出其非凡才情与才力的同时,作为多年的朋友,我也必须直言不讳,其部分诗歌,尤其写性的一些诗,还略显游离虚空。但就其现在的功力和才华,我相信雪马的下一部诗集将更具个性和精彩,那也是中国诗坛正在期待和渴求的先锋光芒。

凌鹰简介 中国作家协会会员,湖南省散文学会副会长,永州市作协第三,四届主席团副主席。1969年4月出生,永州祁阳人,曾供职于永州市群众艺术馆,担任过《永州文艺》杂志执行主编。在《人民文学》《散文》《北京文学》《芙蓉》《作品》《湖南文学》等多种刊物发表小说、散文作品,并被《散文选刊》《散文海外版》《中华文学选刊》《青年文摘》等选刊转载,入选《1996—2004散文精选集》《2003文学中国》《2006散文年度选》《2010中国散文年选》《21世纪中国经典散文》等选本。出版散文集《放牧流水》《巨轮的远影》《蔚蓝天空上十八朵云彩》《美丽潇湘·山水卷》《美丽潇湘·文物卷》《我的十八洞村》六部。作品获2009年《人民文学》杂志“观音山杯”全国散文征文二等奖,2009年《人民文学》杂志、《诗刊》联合主办的“大足石刻杯”全国征文二等奖,2010年《人民文学》杂志“红旗渠杯”全国散文征文一等奖;长篇散文《我的十八洞村》获湖南省第十四届“五个一工程”奖,散文集《放牧流水》获首届“永州文艺奖”。2023年11月8日因病医治无效辞世,享年55岁。

(一审:罗江龙 二审:卢小伟 三审:谢峰)